El insuficiente y vulnerable desarrollo que vivió Centroamérica en las últimas tres décadas está sufriendo un retroceso de grandes magnitudes que coloca a esta región de ocho países ante “la peor y más peligrosa situación desde que dejó atrás los conflictos político militares a finales de los años ochenta”, dictaminó un reciente informe internacional que monitorea el curso político, social, económico y ambiental de la intranquila cintura del continente.

El Informe Estado de la Región 2025, una suma de investigaciones que dan seguimiento como conjunto a los ocho países integrantes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), muestra una coincidencia de infortunios internos ante un entorno global adverso y ahora agravado por el nuevo Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que en este año cerró los mayores flujos de cooperación financiera hacia Centroamérica y mantiene un ambiente hostil sobre los migrantes.

Guardando particularidades nacionales, las líneas generales apuntan a un panorama crítico en la región de 65 millones de centroamericanos, incluido el 11% de ellos que vive lejos de su país de origen y algunos de los migrantes extrarregionales que se han anclado aquí tras fracasar en su intento por cruzar el istmo rumbo al “sueño americano”. El anhelo de estabilidad democrática y de progreso en estos territorios equivalentes a la mitad de Colombia languidece en la región que, además, se ha convertido en factor de la política estadounidense por ser el principal corredor migratorio y zona de pulso en la pugna de influencia de Washington contra China.

Las investigaciones del Estado de la Región incluyen a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero también República Dominicana, en lo que los autores llaman “región CARD” y analizan de manera conjunta por razones que van más allá de la mera geografía. Hay desafíos ambientales comunes para la región que figura entre las más amenazadas por el cambio climático, comparten una fuerte relación comercial intrarregional y les alcanza la sombra transfronteriza del crimen organizado, pero también las dinámicas migratorias similares y décadas de esfuerzos integracionistas que, sin embargo, están ahora en sus horas más bajas, concluye el informe. El SICA ni siquiera tiene ahora secretario general y este puesto ha pasado vacante la mitad del tiempo desde 2021, mientras los presidentes reducen a mínimos las reuniones de alto nivel. Cada Gobierno opera de manera aislada y con escasa capacidad de respuesta ante actores externos o problemas comunes. Entre estos sobresale el narcotráfico con el dinero sucio y la violencia que deja en el tránsito entre Sudamérica y los mercados consumidores del norte, mientras “los temas de seguridad han perdido prioridad en la agenda del proceso de integración regional”, reporta el Estado de la Región.

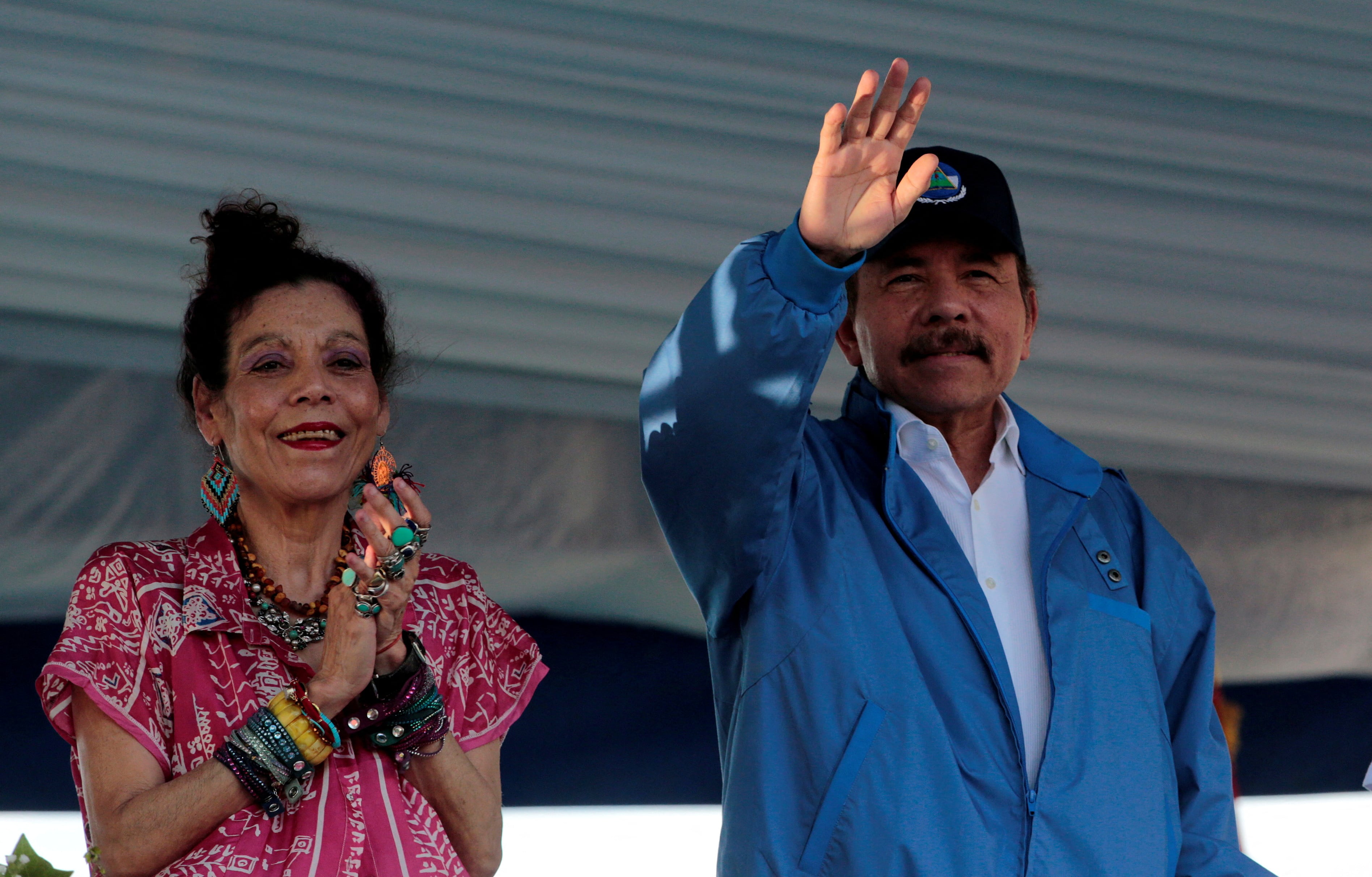

Pese al abandono de los esfuerzos integracionistas, las tendencias políticas muestran semejanzas en los acontecimientos internos de cada país. “La profunda erosión de la democracia en varios países de la región genera riesgos inmediatos para el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas. El deterioro es de tal magnitud que, en varios países, el desempeño es similar al de las épocas en que enfrentaban crisis políticas y conflictos armados en el siglo XX”, dice el Informe al apuntar en especial a la situación de Nicaragua, donde echa raíces el poder dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo pasados siete años desde el estallido social del 2018 que provocó una fuerte diáspora, y El Salvador, donde se consolida un control totalitario de Nayib Bukele y el apoyo popular al autoritarismo.

Aunque las condiciones políticas varían entre cada nación, en todos los países de la zona (a excepción de Nicaragua) creció en 2023 el respaldo de las ciudadanía a la idea de que el presidente acalle a los partidos opositores, uno de los rasgos indicativos de la autocratización de un sistema político, según los investigadores. Este crecimiento fue mayor en El Salvador, Costa Rica y República Dominicana, donde ese grupo casi alcanzó la mitad de la población, según mediciones del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) utilizadas en el Informe. “Vastos sectores de la ciudadanía están de acuerdo en la reducción de las libertades políticas, ciertamente un indicador muy preocupante”, se lee en el documento, que identifica también una erosión del sistema de pesos y contrapesos por medidas dirigidas a limitar la independencia judicial, a los órganos de control y a la prensa.

Un análisis contenido en el Informe revela que los grupos más grandes de población en la región CARD son los “populistas”, categoría que se refiere a individuos que expresan un apoyo a la democracia, pero que también aprobaría la concentración de poder en un líder fuerte para resolver los problemas, aunque no cumpla del todo con las reglas de la democráticas. Ese grupo oscila entre el 37% y el 60% en cada país, con excepción de guatemaltecos y hondureños, que se reparten de manera más equitativa entre las posiciones extremas: autoritarios o demócratas convencidos. Los abiertamente autoritarios rondan el 20% en la región y casi equiparan a los demócratas convencidos, salvo en Costa Rica, donde este último grupo representa un 34% y el primero un 11%.

Ahora es más profunda y evidente la crisis que ya identificaba el Informe Estado de la Región de 2021, cuando se señalaba un deterioro de la institucionalidad democrática y los fuertes golpes por el Covid-19 en momentos que se habían pensado dedicar a celebrar 200 años de la Independencia. En el último cuatrienio hubo una recuperación pospandémica económica insuficiente, errática y disímil, en tanto el gasto social se contrajo en salud y educación, lo que se reflejó en menor cobertura de la enseñanza y otros servicios básicos. “Esto es gravísimo por sí mismo, pero más aún a la luz de la tendencia demográfica y el impacto que puede tener sobre la productividad y la calidad de vida de las personas en los años venideros”, comentó Alberto Mora, coordinador del Informe tras el lanzamiento en la primera semana de mayo en Panamá.

La primera edición del Informe, en 1999, reportaba que los menores de 14 años eran el 41% de la población, pero ahora son sólo el 26%. Las personas en edad laboral eran entonces poco más de la mitad y ahora representan dos tercios, pero el perfil educativo es bajo y la falta de oportunidades empujó a migrar a uno de cada nueve, sobre todo a Estados Unidos, donde el nuevo gobierno impulsa políticas que amenazan los derechos de los migrantes y refugiados, recoge el compendio. La incertidumbre rodea a la fuente de las remesas, que en 2023 representaron una cuarta parte del PIB de El Salvador, Honduras y Nicaragua, mientras en Guatemala alcanzaron el 20%. Los volúmenes promedio de la región quintuplican los de América Latina, aunque están por verse los datos de 2024 y en especial los efectos de las presiones migratorias sobre las remesas en 2025.

Este cóctel de factores adversos compromete las ilusiones que brotaron con los acuerdos de paz en los coletazos finales de la Guerra Fría. Los esfuerzos institucionales, la promoción de libertades civiles y la creación de oportunidades económicas para las grandes mayorías resultaron insuficientes para soportar las demandas de la población, la presión de las élites dominantes, de los embates populistas de corte autoritario. “Si en aquel entonces la pacificación abrió una esperanza de desarrollo humano sostenible y democracia, hoy esa esperanza se ha difuminado en buena medida”, remata el informe.

Comentarios