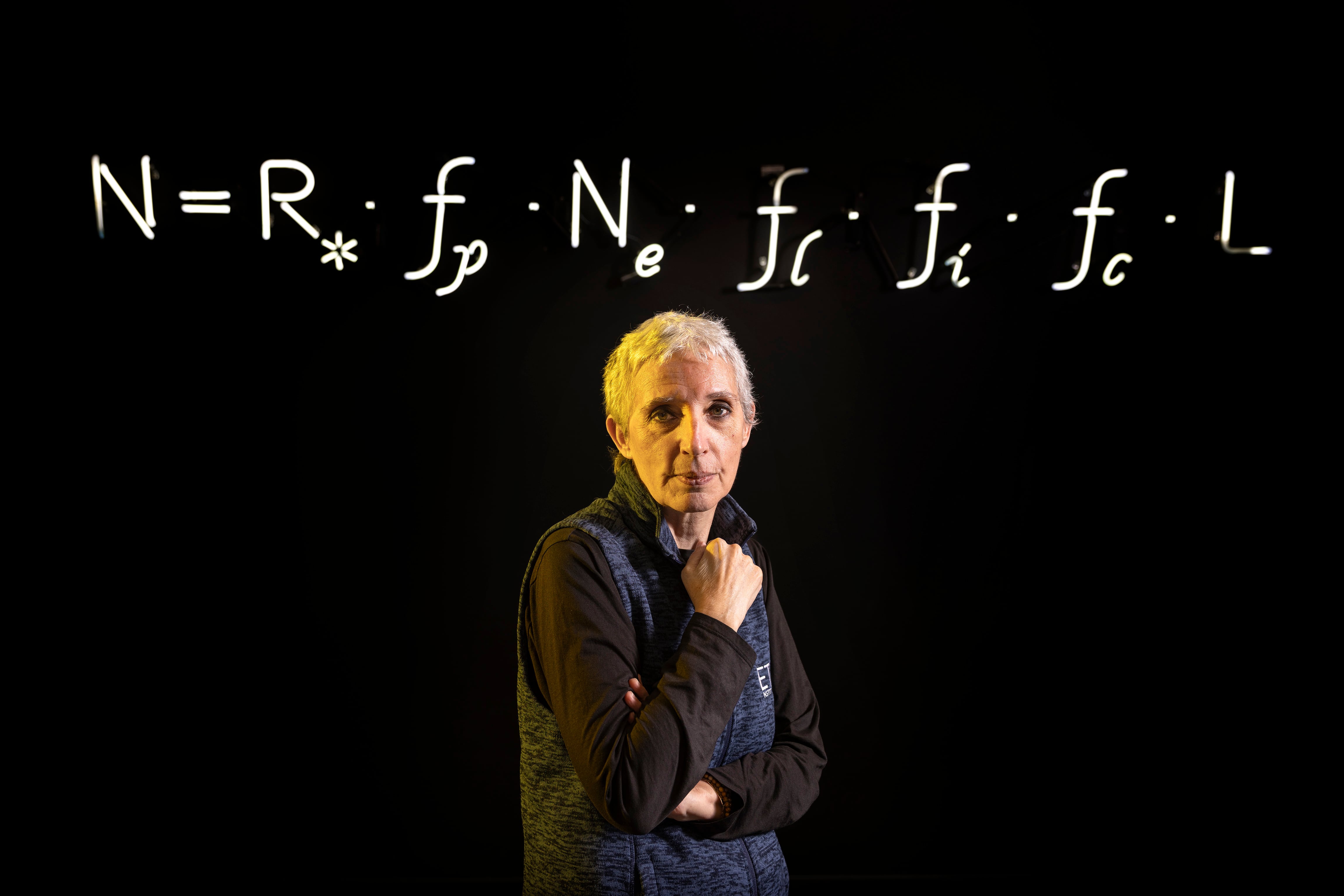

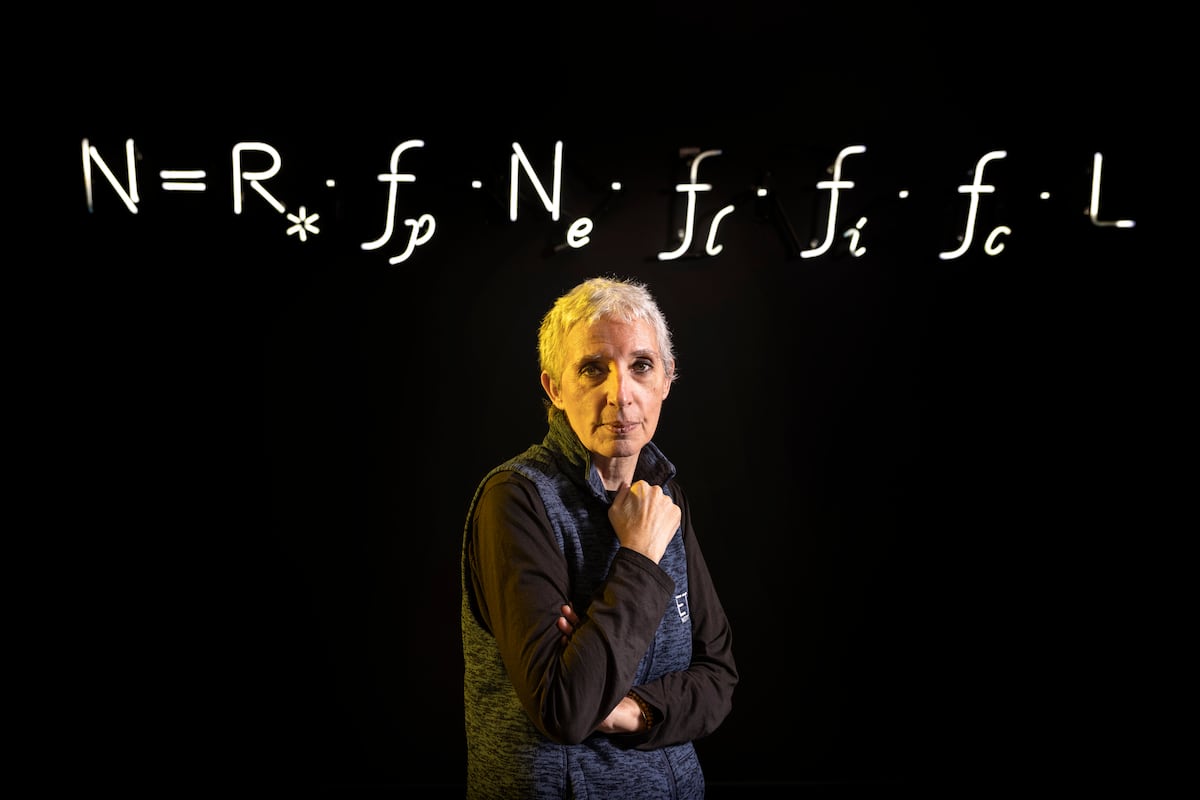

Nathalie Cabrol no es una científica común. La astrobióloga posee dos récords de buceo a mayor altura. Los conquistó sin proponérselo, mientras exploraba el lago del Licancabur, el volcán de cerca de 6.000 metros de altura en la frontera entre Chile y Bolivia. Cabrol (París, 1963) lleva décadas estudiando la Tierra para entender la posibilidad de la vida humana en las condiciones extremas de nuestra galaxia. Menuda y de pelo cano, la exploradora viste chaleco del Instituto SETI, la organización sin fines de lucro con la que trabaja y donde sirve, desde hace una década, como directora del Centro Carl Sagan, el gran divulgador científico estadounidense.

En las paredes de su despacho, al sur de San Francisco, cuelga una reproducción del disco dorado que viaja acoplado al Voyager 1 y 2. El mensaje flota a más de 20.000 millones de kilómetros de la Tierra con sonidos como la risa humana, el viento, el canto de una ballena e imágenes del entorno terrícola. El dato más importante en la oficina de Cabrol da la bienvenida a los visitantes. Se trata de la ecuación de Frank Drake, con la que el astrónomo estadounidense calculó en 1961 el número aproximado de planetas con condiciones similares a la Tierra que pueden existir. La fórmula es considerada la hoja de ruta de la astrobiología y estima que el número de planetas habitables está entre los 300 y los 2.000 millones. Cabrol, que ha auxiliado en misiones de exploración de la NASA a Marte y Titán (la mayor luna de Saturno) y es autora de cinco libros, desarrolla estas ideas en The Secret Life of The Universe (2024, sin traducir al español). El pasado 15 de mayo participó en un debate del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona junto al premio Nobel Didier Queloz, descubridor del primer exoplaneta.

Pregunta. ¿Cómo comprendió que para estudiar a los planetas de la galaxia había primero que entender la Tierra?

Respuesta. Le puedo decir la fecha exacta: el 19 de noviembre de 2006. Eran las 9.30 de la mañana. Estaba en la cima del Aconcagua con mi esposo, Edmond Grin. Nos preparábamos para bucear. Habíamos entrenado mucho y no sabíamos en qué condiciones iba a estar el lago. Ese año El Niño fue intenso y el agua estaba en su máximo nivel. Era realmente espectacular. Estábamos a más de 6.000 metros y hacía calor. Ver todo eso fue espectacular. Le dije a mi marido: “Hemos venido aquí para entender si Marte era habitable hace 3.500 millones de años, pero este lugar también nos dice lo que está pasando ahora mismo en la Tierra”.

P. ¿Fue su momento eureka?

R. Amplió mi visión. La información que uso para entender cómo era Marte hace miles de millones de años se puede usar con otros propósitos. Cómo las especies se están adaptando al cambio climático o qué está pasando con nuestra adaptabilidad. Fue como si se levantara un velo.

P. ¿Estamos en la era dorada de la astrobiología? La humanidad vio por primera vez una imagen de Marte en los años sesenta.

R. Fueron unas imágenes decepcionantes por la mala resolución de la cámara…

P. Pero suficientes para acabar con siglos de especulación…

R. Hasta la misión Mariner 6, de 1969, Marte parecía otra luna con grandes cráteres. Mariner 9, de 1971 y con una tormenta de polvo cubriéndolo todo, descubrió cosas para las que no necesitábamos palabras nuevas: dunas, volcanes, ríos y lagos secos. El aspecto de ciencia ficción de Marte dio paso al sueño científico. Entendimos cómo se intercambiaban los materiales en la etapa temprana del sistema solar, lo que hace posible que seamos nosotros los marcianos que estamos buscando o que ellos sean los terrícolas. O ambas cosas. O ninguna. Cambió la narrativa.

P. Carl Sagan murió en 1996, un año después de dar con el primer exoplaneta.

R. Esa es la próxima revolución copernicana, pero Carl llegó a vislumbrarla. El día de San Valentín de 1990, el Voyager 1 estaba en la vecindad de Neptuno y él pidió que se volteara la cámara para ver la Tierra. Allí estaba ese pálido punto azul con toda su fragilidad y aspecto poético. Fue la primera vez que vimos el planeta del tamaño de un píxel en la oscuridad. Tuvo esa visión. Pensaba en la Tierra suspendida en el universo, una nave en el espacio.

P. Treinta años más tarde, parece que cada día aprendemos algo nuevo de nuestra galaxia. A pesar de esto, usted rechaza decir con contundencia si hay vida en Marte.

R. ¿Y sabe por qué? Es el experimento científico más parcial que existe. Somos el experimento y el experimentador. El observador y la observación. Sagan decía que hay que mantener el escepticismo. Un gran logro de la ciencia hoy es admitir que no sabemos lo que es la vida.

P. Suele bromear al decir que reconocerá que hay vida en otros planetas cuando vea un conejo saltando sobre estos…

R. Es que parece que la vida para nosotros es algo suficientemente grande como para reconocerlo con algún instrumento. La vida no es una cosa sino un proceso. Es una transición de la química prebiótica a la biología. Si es una transición, no tiene sentido establecer un umbral en algún punto, lo que abre muchas posibilidades. Suelo decir al público que podemos comprobar qué tan independiente es la vida de nuestro entorno aguantando la respiración 10 minutos. Somos inseparables. La vida no apareció en la Tierra, emergió de ella. Es probable que no haya sido en un solo lugar, porque la química y la física estaban listas para ello.

P. ¿Cómo debemos plantear entonces la vida en el espacio?

R. Somos el único sistema viviente que tenemos. Eso nos provoca un cuello de botella en la búsqueda de un entorno similar que podamos comprender en los mismos términos bioquímicos. Nunca vamos a poder confirmar ese tipo de vida y eso es un enorme trozo de conocimiento. Podemos buscar carbono para dar con vida, pero está en todas partes. Sus moléculas orgánicas estaban mucho antes de lo que pensamos. Es algo que ha cambiado con el telescopio James Webb. Ya estaba presente hace 2.000 millones de años, ¿pero quién sabe si era lo suficientemente abundante? Puede ser un problema de abundancia.

P. ¿Es lo que usted llama “naturaleza de la vida”?

R. Eso nos amplía la capacidad de búsqueda y nos permite interrogarnos. Creo que la física cuántica nos dará algunas revelaciones muy importantes. El descubrimiento de los exoplanetas es la próxima revolución copernicana, acaba con el concepto geocéntrico, ha cambiado lo que pensábamos que era un planeta. Estamos descubriendo mundos que ni siquiera sabíamos que existían, como la supertierra [un planeta con el doble de masa que la Tierra] descubierta por el Instituto de Astrofísica de Canarias, o que había un Júpiter caliente [un gigante de gas con la misma masa que Júpiter, pero con mayor temperatura] en nuestro sistema solar hasta que lo atrajo Saturno adonde está. Puede que incluso tengamos una supertierra al final de nuestro sistema, algo que está siendo confirmado. Hemos aprendido mucho mirando hacia afuera.

Comentarios