Este artículo es un envío de la newsletter de Kiko Llaneras, un boletín para suscriptores de EL PAÍS: apúntate aquí.

El año pasado escribí dos boletines que funcionaron muy bien con una fórmula simple: recopilar gráficos curiosos. Eran piezas atemporales, sin urgencia, que escapaban de la noticia del día. Me alegró que gustaran, porque vivimos en una economía de la atención feroz: hay más contenido que nunca, y lo que escasea es nuestro tiempo y energía mental. Eso hace que los periodistas —como casi todo el mundo— tengamos incentivos a hablar del tema del momento: del apagón, luego del Papa, y mañana de lo que toque. Ahí es más fácil encontrar lectores. Por eso estas recopilaciones me parecen casi un pequeño acto de rebeldía.

Aquí van siete gráficos que cuentan algo curioso sobre cómo nos entretenemos, cómo envejecemos, o cómo influye la riqueza en ganar un Nobel.

📱 1. ¿Cómo se entretiene tu generación? Con muchas horas al día de pantallas

El primer gráfico muestra las horas que pasan los estadounidenses de cada edad consumiendo cada tipo de entretenimiento audiovisual. ¿La primera conclusión? Son un montón de horas.

Los veinteañeros en EEUU pasan casi siete horas consumiendo entretenimiento audiovisual. Es la suma del tiempo con redes sociales (1,4 horas), series y películas en streaming (1,3), videojuegos (1,1), con YouTube y Twitch (1,0) o escuchando música (1,0). Pero el atracón es realmente generalizado y las personas de cuarenta o sesenta años también se pasan cinco o seis horas con audiovisuales.

Es interesante comprobar que los jóvenes abandonan la televisión convencional. Le dedican menos de una hora diaria, frente a las dos o tres horas que le entregan los mayores de 60 años.

Pero mi sensación es que esa brecha se está cerrando. Los nuevos formatos nos ganarán a todos. La gente de setenta años ya es usuaria del streaming (1,4 horas), las redes sociales (0,6), Youtube (0,4) y videojuegos (0,2).

🦠 2. Una cepa de gripe desapareció en 2020

Las gripes vuelven cada año. Pero hay una que parece haberse extinguido. Según datos de la OMS, desde la primavera de 2020 no se ha confirmado ni un solo caso de la gripe B Yamagata.

La gripe Yamagata era habitual cada temporada. El gráfico muestra sus picos anuales en distintos países, con miles de casos identificados en 2018 o 2019. Pero en 2020 se esfumó. La explicación más probable es pensar que las medidas contra la COVID —mascarillas, distancias, restricciones de viaje— frenaron su circulación de persona a persona, la cepa no logró transmitirse y acabó desapareciendo .

Es una prueba extraordinaria de que es posible asfixiar un virus de forma global. Diferentes organismos como la OMS, la EMA europea y el CDC estadounidense recomiendan que se elimine esta cepa de las vacunas contra la gripe, lo que permitiría dar espacio a otras variantes más relevantes hoy y mejorar su eficacia.

🏠 3. Comprar casa es un 60% más caro

En la última década, el precio medio de la vivienda en España ha subido un 58%, según los índices del INE, casi el triple que la inflación. Comprar casa es hoy mucho más caro en términos reales.

La subida ha sido aún más intensa en Cataluña (+70%), Madrid (+79%) y Baleares (+81%). Solo Extremadura y Castilla-La Mancha han contenido los precios cerca del IPC.

El gráfico también es un retrato de nuestra historia. En 2008 los precios de la vivienda se dispararon, y luego cayeron en picado durante la crisis: para 2014 habían bajado un 33%. Desde entonces han vuelto a subir de forma sostenida, pero solo en los últimos años han superado los niveles máximos de la burbuja. Escribí sobre vivienda hace dos semanas, con una tesis simple: hay que construir.

🌍 4. En Madrid y Barcelona la gente nacida en el extranjero se ha multiplicado por siete

Es una transformación enorme que pasa desapercibida. En 1998, apenas un 5% de los madrileños o barceloneses de entre 25 y 64 años habían nacido en otro país. Hoy ese porcentaje se ha multiplicado por siete. Las personas nacidas en el extranjero representan ya un 36% en Madrid y un 43% en Barcelona. Es un cambio gigantesco, y rapidísimo.

Os estaréis preguntando por qué sale Alfàs del Pi. La razón es personal: es el pueblo de la costa de Alicante donde me crié. En los años noventa, mi pueblo y sus alrededores —Benidorm, Altea— eran lugares peculiares porque casi la mitad de los vecinos eran ingleses, alemanes, suecos o noruegos. Teníamos tres colegios de tres países distintos, algo que luego descubrí que no era normal. Lo fascinante es que la globalización de las grandes ciudades se parece a aquello.

🥶 5. ¿Estás en la mitad joven de tu país?

Acabo de cumplir 44 años y eso significa que estoy apurando mi tiempo en la mitad joven de los españoles. La mediana de edad en España son 45 años. Es decir, una mitad somos más jóvenes y la otra mitad son más mayores.

Si miramos el mundo en su conjunto, en cambio, hace ya mucho que estoy entre los viejos: la edad mediana global apenas supera los 30 años. En Colombia o México, por ejemplo, es de 32 y 29 años respectivamente. En cambio, si me mudase a Japón, tendría hasta los 49 años para seguir del lado joven.

El otro mensaje del gráfico es la creciente longevidad. En 1950, los españoles tenían una mediana de edad de 26 años. La gente que te cruzabas por la calle era casi veinte años más joven que ahora.

🤖 6. China ya es la mayor potencia mundial en robótica (y más)

En las últimas semanas, muchos en EEUU se preguntan si este siglo será el de China. Lo expresaba bien Derek Thompson: “Hay gente que todavía piensa en China como un lugar que solo hace cosas de poco valor. Pero ‘Hecho en China’ significa algo diferente ahora”. China construye más que nadie; produce 20 veces más cemento y 13 veces más acero que Estados Unidos. El gigante asiático lidera en tecnologías clave para el futuro: fabrica el 66% de los vehículos eléctricos del mundo, el 75% de las baterías y el 90% de los paneles solares. Y está a la vanguardias en robótica. El gráfico lo deja claro.

En 2012, China instalaba al año unos 25.000 robots industriales, al mismo nivel que Alemania, Japón o Estados Unidos. ¿La situación diez años después? Ahora China instala diez veces más robots que cualquiera de esos países por separado. El salto es espectacular.

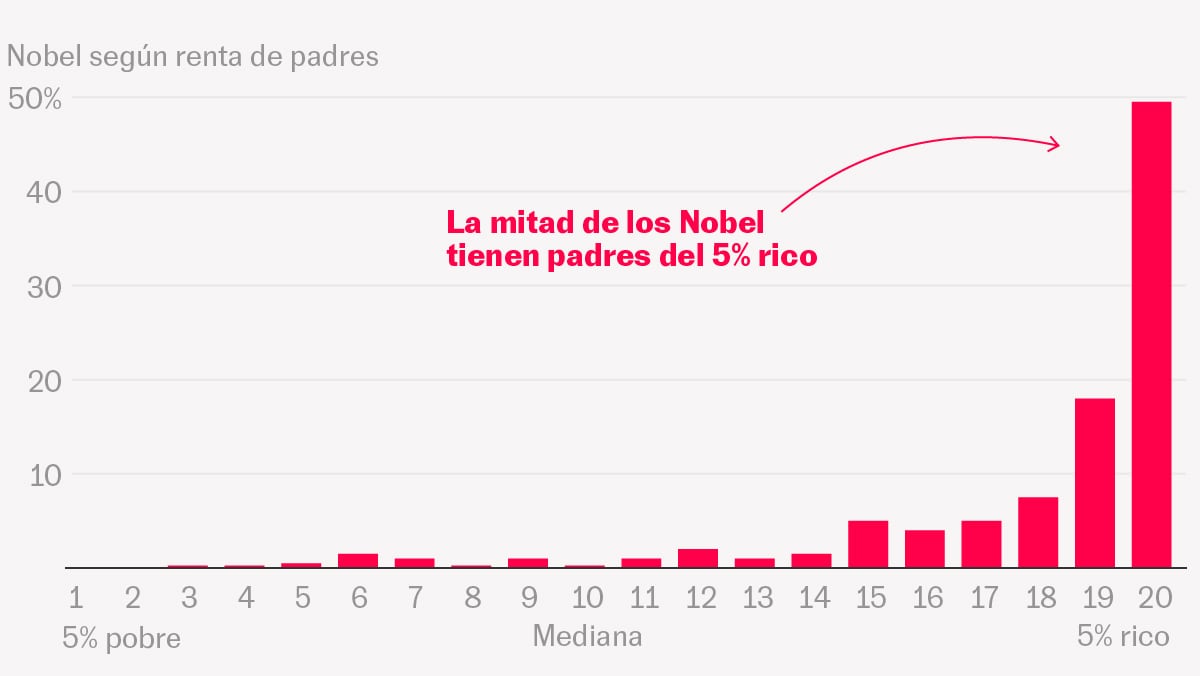

🧠 7. La mitad de los premios Nobel tienen padres entre el 5% más rico

Todos sabemos que nacer en una familia acomodada ofrece ventajas: es más fácil ir a la universidad, tienes más información, mejores redes de contactos… y puedes permitirte más riesgos, porque cuentas con un colchón. No es lo único que importa, porque la suerte y el esfuerzo también juegan su papel —seguro que conoces gente que subió el ascensor social—, pero el peso del dinero es innegable.

El último gráfico lo ilustra con un caso extremo: la mitad de los ganadores del premio Nobel son hijos de padres del 5% más rico de su país de nacimiento. Esa es la conclusión de una investigación que rastreó el origen social de cientos de premiados.

¿Las profesiones de los padres sobrerrepresentadas? Abundan científicos, funcionarios, ingenieros, maestros, médicos… y también empresarios. ¿Y qué país ofrece más oportunidades científicas a las familias modestas? Según el estudio, Estados Unidos.

Pero lo esencial del gráfico es lo que falta: los niños cuyo potencial se perdió. El talento está ampliamente repartido, pero las oportunidades no. Eso significa, como resumen los autores, que “hay una vasta reserva de talento científico sin destapar en los países con menos ingresos”. Muchos niños no reciben la educación, los estímulos ni el apoyo necesarios para llegar lejos. Y eso no solo es injusto: es una pérdida para todos. Nos estamos perdiendo innovación, crecimiento, descubrimiento y en esencia, un futuro mejor.

Este artículo es un envío de la newsletter de Kiko Llaneras, un boletín para suscriptores de EL PAÍS: apúntate aquí.

Comentarios