El cartagenero Isaac Peral construyó en 1888 el primer submarino torpedero eléctrico plenamente funcional, el Peral, que hoy se exhibe en una sala del Museo Naval de Cartagena. Otro inventó en 1947 el asiático, un café-bombón-carajillo al que son adictos propios y —nada más olerlo— extraños, aunque hay quien dice que llegó al puerto de la ciudad murciana en un barco extranjero, quizá en manos de unos marineros filipinos; de ahí su nombre. Lo que no admite discusión es que los hermanos Zamora, también de Cartagena, crearon en 1946 uno de sus ingredientes, el Licor 43. No se estrujaron el cerebro con el nombre, porque tiene 43 componentes. ¿Cuáles? ¡A nosotros nos los van a decir!

Algún día podrán visitarse la casa-museo de Isaac Peral (Callejón Zorrilla, 3), cuya inauguración acumula tres años de retraso, y el interior del submarino Tonina, cedido por la Armada, que va por el mismo camino. El que puede verse desde 2013 pagando solo la voluntad —3 euros para el sostenimiento del Museo Naval― es el Peral. Este sumergible gris de 22 metros, donde dos tripulantes podían navegar 511 kilómetros y lanzar tres torpedos, superó todas las pruebas, pero los españoles no lo quisimos y, poco después, perdimos Cuba y Filipinas. Nada cuesta imaginarse a Peral, retirado por despecho de la Marina, paseando cabizbajo por el puerto, al borde del mar o al pie de las murallas de Carlos III, agobiado por “el dolor profundo” de haber trocado “la levita azul del marino por la levita negra del ciudadano” y deseando “advertir a la nación de la trascendencia que tendrá forzosamente la ligereza con que se ha procedido en este asunto” (Manifiesto de Isaac Peral al público, 1891). Enseguida murió. No vio partir de este mismo puerto a los héroes de Cavite. Ni cómo se hundían, sin su submarino, los últimos restos del imperio español.

Siguiendo el imaginado paseo por el puerto del desdeñado inventor, se descubren varias esculturas impactantes: La cola de ballena, de Fernando Sáenz de Elorrieta; El Zulo, de Víctor Ochoa; Cara, de Jorge García Aznar… También dos espléndidas arquitecturas modernas: la del Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA, obra de Guillermo Vázquez Consuegra, que semeja un navío a medio naufragar; y la del auditorio El Batel, de José Selgas y Lucía Cano, cuyo perfil recuerda el de los contenedores apilados en los muelles. En el primero, lo más llamativo son los 64 colmillos de elefante que transportaba un barco fenicio en el siglo VII antes de Cristo y que se fue a pique en el Bajo de la Campana, en San Javier, a 30 kilómetros de aquí. En el segundo, lo mejor después de la arquitectura —maciza y transparente, al mismo tiempo—, es el restaurante de su terraza, Eszencia, donde el chef Pablo Martínez reinterpreta todo, hasta la marinera. Si se le presta la debida atención cuando prepara junto a la mesa unas huevas de mújol ralladas con soja, cítricos, wasabi y yuzu, se recibe un curso intensivo sobre las salazones, esas momias gastronómicas que llegaron a la Región de Murcia con los fenicios.

Un café al sol y otro en el laboratorio

El café, siguiendo el sabio consejo de Pablo Martínez, nos acercamos a tomarlo al Bar Sol (plaza de San Ginés, 1). Pero no nos acercamos a tomar un café cualquiera, sino el cartagenero por antonomasia, el asiático, que consta de los siguientes pisos: uno de leche condensada, otro de brandy, el tercero de Licor 43 y un lujoso ático de expreso con crema, corteza de limón, dos granos de café y canela molida. Mucho piso nos parece para El Albujón, la pedanía de Cartagena donde dicen que se inventó el asiático, y no digamos ya para unos marineros filipinos de paso. Aquí lo hacen con brandy de barril para darle un toque vintage, de 1927, que es el año en que este templo del asiático abrió sus puertas y sus ventanas de guillotina con cristales grabados al ácido. La copa en la que lo sirven, sin embargo, es la misma que se usa en todos los bares de la ciudad: de vidrio grueso para soportar el choque térmico y con varias marcas para hacer los pisos susodichos.

Donde explican bien la historia del asiático, que es un lío, y cómo hacerlo, que tampoco es fácil, es en CaféLab Casas del Rey (Intendencia, 8). Maycol Martínez imparte aquí talleres de una hora en los que enseña la forma canónica de prepararlo y presenta a los alumnos dos variantes: el frappé —con hielo— y el dulce de asiático, que hace que el café asiático de cuatro pisos y 240 calorías parezca algo de dieta estricta. Si no somos dulceros, podemos dejar vagar la mirada por los arcos de piedra del local y fantasear recordando que estos fueron los polvorines y caballerizas de las Casas del Rey, el edificio civil más antiguo de Cartagena, del siglo XVI. Dicen que aquí durmió Miguel de Cervantes, información que hay que coger con las mismas pinzas cautelosas que todo lo que se dice y escribe sobre el asiático. Que el manco de Lepanto estuvo dos veces en Cartagena es indudable y también lo es que, en Los trabajos de Persiles y Sigismunda, los cautivos cuentan: “Llegamos a Cartagena, donde aún no habían llegado las galeras; pusiéronnos en la casa del rey bien guardados, y allí estuvimos, no esperando, sino temiendo nuestra desgracia”.

Casoplones modernistas y la piña de Bob Esponja

Siguiente parada, en la calle del Carmen, 54. Aquí, en la tienda José Díaz, se vende la copa gordita en la que todos los cartageneros toman el asiático. Y no solo la copa, porque las nietas y los bisnietos del José Díaz que la inventó venden además estuches con los siete componentes y las mil instrucciones precisas para elabrorar este café. Y también ropa de la marca Asiático Brand: camisas Oxford con la copa bordada en la pechera, sudaderas, camisetas y gorras con la leyenda Death before decaf (muerto antes que descafeinado) y otros artículos y mensajes por el estilo.

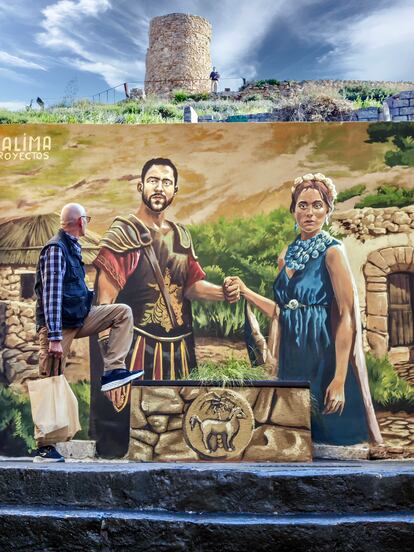

Luego volvemos al puerto por las calles del Carmen, Puerta de Murcia y Mayor, rúas pulcras y ricamente pavimentadas, a juego con los casoplones modernistas que se van viendo: el Gran Hotel, la Casa Cervantes, el Palacio Consistorial, el de Pascual Riquelme… También se ven, callejeando por la antigua Cartagena, estupendas obras de arte urbano. Con el buscador de Street Museum Cartagena —una plataforma diseñada por el Servicio de Graffiti y Street Art de la Concejalía de Juventud–, elegimos a la carta entre los 101 murales que hay y los localizamos sin volvernos tarumbas. Los más llamativos son los de Kraser. Especialmente, dos: Colonia Urbs Julia Nova Karthago, en lo alto de la Cuesta de la Baronesa, que parece una prolongación del Teatro Romano, e Inflexión acuática, que convierte el cruce a distinto nivel de las calles Muralla del Mar y Gisbert en un fondo marino abarrotado de ballenas, tortugas, erizos, meros, sargos, morenas, tintoreras, pecios fenicios y —vergüenza da verlas hasta en pintura— latas de refresco. Para los niños, un guiño: la piña donde vive Bob Esponja.

La última, en la discoteca ochentera de Licor 43

La que no se ve en el fondo del Mediterráneo pintado por Kraser y debe de haber más de una en el de verdad, porque la llevan fabricando 101 años, es la botella de Licor 43. Antes, los Zamora hacían este licor en la misma ciudad, pero en 2012 se mudaron a Los Camachos, a ocho kilómetros, y allí lo destilan ahora en un edificio de muy vistosos colores y formas, con pasarelas voladas para que los visitantes vean todo a prudente distancia. No dejan hacer fotos, ni acercarse a los trabajadores, como si fuese una destilería clandestina de la Ley Seca. De hecho, insisten en que los fundadores se inspiraron para crear su elixir en el liqvor mirabilis, un líquido fantástico —en todas las acepciones del término— que se consumía alegremente en Cartagena antes de la llegada de los romanos, que estos prohibieron “para evitar tentaciones” y que siguió produciéndose secretamente durante aquella arida lex, la primera de la historia. El caso es que nadie sepa de qué ni cómo está hecho Licor 43.

Donde sí dejan sacar el móvil y las cámaras es en un museo muy mono que hay y en una sala de degustación que recuerda a las discotecas de los años ochenta, cuando España era joven e inconsciente y Licor 43 patrocinaba al gran motociclista Manuel Hernández Nicolás, a un equipo de baloncesto de primera división —el Santa Coloma— y a un velero de la vuelta al mundo. El barco lo construyeron en los astilleros de Cartagena, pero se pasaron del peso calculado —¡tres toneladas!— y muy veloz no iba: acabó llegando el penúltimo, ocho días después que el ganador. En este garito ochentero se consuma la Experiencia 43 saboreando dos cócteles: un Ginger 43 y un Carajillo 43, que no hace falta decir de qué están hechos. Aquí no hay secretos. “¿Y cómo regresamos luego a Cartagena?”, nos preguntamos al olisquear el primer combinado. Pues o conduce otro o en taxi. Ir y volver cuesta 15 euros. Salud.

Comentarios