[ad_1]

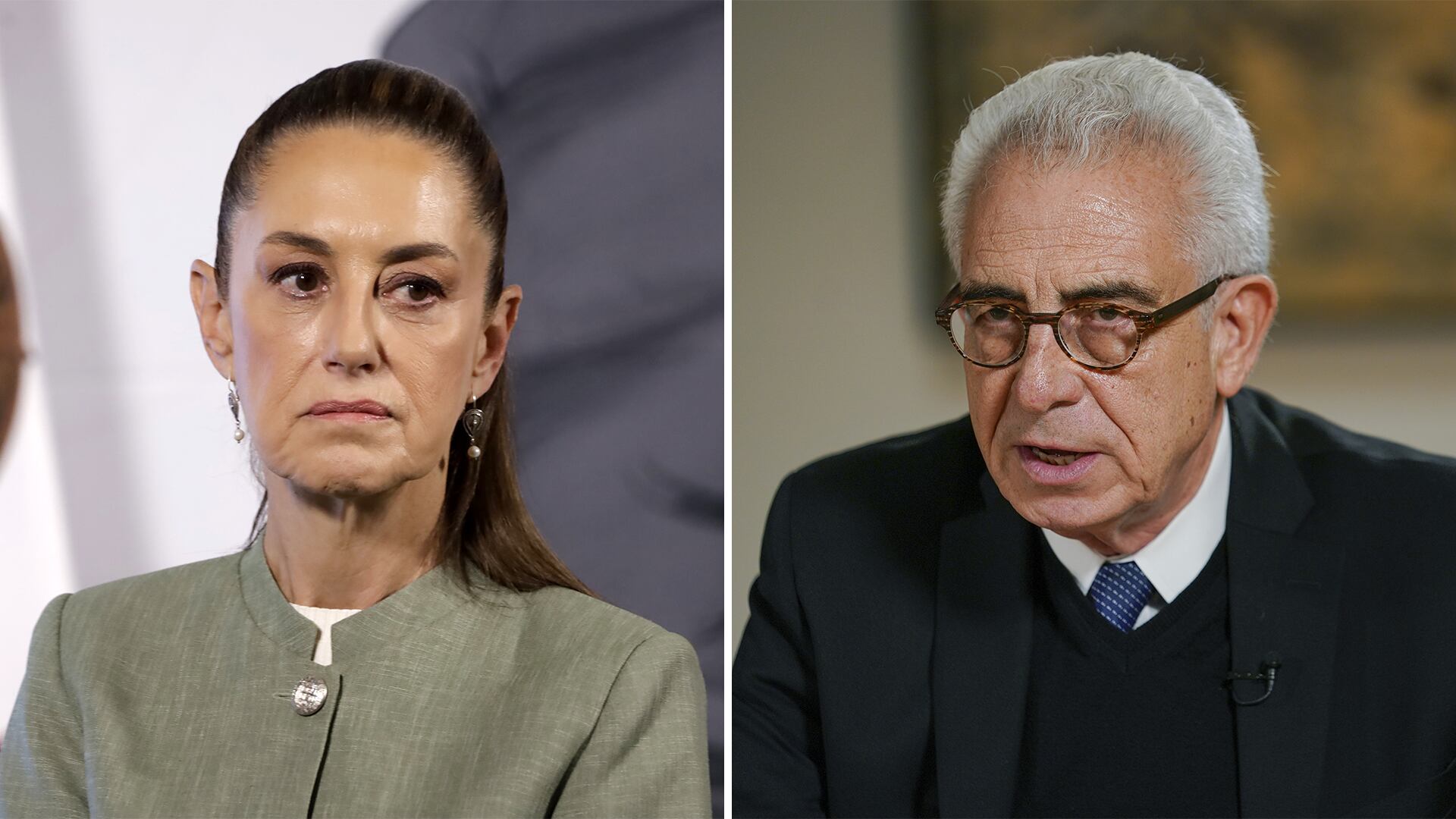

En las democracias, las disputas entre figuras públicas suelen ser vistas como parte del ruido político. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días entre el expresidente Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum no puede ni debe ser reducido a una simple escaramuza retórica. En este cruce hay más que ofensas personales: se juega una visión de país, una lectura de la historia reciente y, sobre todo, una advertencia sobre el futuro de la democracia mexicana.

Todo comenzó con un artículo de Ernesto Zedillo publicado en Letras Libres, donde lanza una crítica frontal y sin ambigüedades al nuevo gobierno. Acusa que la democracia mexicana —frágil, imperfecta, pero producto de décadas de construcción— está siendo desmantelada por el régimen obradorista, del cual Sheinbaum es continuadora y heredera. Más aún, califica al nuevo régimen como una amenaza real de regresión autoritaria. La respuesta de la presidenta no tardó en llegar. Visiblemente molesta, cuestionó el papel de Zedillo en el rescate bancario conocido como Fobaproa, insinuando que él y sus cercanos se beneficiaron a costa de millones de mexicanos endeudados y quebrados.

Desde entonces, ambos se han enfrascado en un intercambio inédito en la historia reciente de México. Zedillo, un expresidente que durante años evitó los reflectores, decidió intervenir públicamente y sin rodeos. Y eso es precisamente lo que distingue esta confrontación de las críticas comunes que suelen lanzarse desde la oposición partidista: la claridad, la frontalidad, la voluntad de oponerse sin eufemismos.

Zedillo no necesita cálculos electorales. No compite por ningún cargo. No está construyendo una candidatura ni defendiendo un presupuesto. Está, más bien, hablando desde un lugar que combina autoridad histórica, técnica y moral. Y eso tiene un peso específico en el debate público. A diferencia de muchos actores políticos actuales, el expresidente no utiliza la ambigüedad como escudo. Dice lo que piensa con un tono que parece más académico que político, más preocupado por advertir que por complacer.

Y es ahí donde reside el verdadero valor —y riesgo— de esta disputa: Zedillo está modelando una forma de disidencia que no se basa en partidos ni en ideologías de coyuntura, sino la moral como resguardo. Cuidado, no estamos hablando de colocarlo en un pedestal, ni un cielo aparte para el expresidente. Simplemente, en el recuento final de sus actos, no tiene miedo a hablar, a expresarse con la palabra entera. Conozco muy pocos políticos con el talento para hacerlo a este nivel y, los pocos que conozco, les falta talante.

Frente a ello, la reacción de Sheinbaum también dice mucho. El hecho de que se haya tomado la molestia de responder personalmente, con molestia visible, no es menor. Muestra que el artículo le dolió. Que no fue uno más entre tantos. Que sintió en esas líneas una amenaza simbólica a su legitimidad como presidenta electa. Porque no es lo mismo ser criticada por un adversario partidista que por un expresidente que simboliza —nos guste o no— una etapa clave en la construcción de la alternancia en México.

Sheinbaum representa un proyecto político que busca sepultar simbólicamente el pasado neoliberal y tecnocrático que Zedillo encarna. Pero en el afán de hacerlo, corre el riesgo de descalificar también los avances democráticos que se lograron en ese periodo: la autonomía del IFE (hoy INE), el equilibrio entre poderes, la profesionalización del servicio público, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, entre otros. El problema es que, al intentar borrar ese pasado con un trazo grueso, puede quedar evidenciada, no como la víctima del obradorato a la que muchos insisten en diferenciar de su antecesor, sino como la principal agente en la instauración de una tiranía en México, como lo nombra Zedillo en su artículo.

Zedillo, por su parte, parece estar perfectamente consciente de eso. Y lo dice sin filtros. A cada ataque desde Palacio Nacional, responde con cifras, entrevistas, artículos. No deja pasar ninguna acusación sin contestar. Y lo hace con un tono que no busca el escándalo sino la firmeza. Se desentiende de los modales cortesanos que muchas veces han llevado a los expresidentes al silencio o a la irrelevancia. Él, en cambio, ha elegido el camino de la palabra clara, aun sabiendo que será atacado.

Pero hay algo más profundo en esta actitud. Al responder, Zedillo no está simplemente defendiendo su legado. Está mostrándole al país una forma distinta de enfrentar al poder: sin gritos, pero sin miedo. Con argumentos, pero sin sumisión. En un país donde muchos han optado por el silencio o la ambigüedad frente al poder presidencial, Zedillo se presenta como alguien dispuesto a pagar el costo de hablar claro.

En este sentido, se puede leer su postura como una invitación: a los ciudadanos, a los intelectuales, a los jóvenes, a los periodistas, a los empresarios. A todos aquellos que se sienten incómodos con el rumbo que ha tomado la política nacional, pero que no encuentran en los partidos actuales una opción creíble. Zedillo no ofrece una plataforma ni un movimiento, pero sí una actitud: la defensa de la democracia como una tarea individual y colectiva, no delegable.

También hay una lectura generacional. La disputa entre Zedillo y Sheinbaum no es solo entre dos personas: es entre dos visiones de país. Una que cree en la democracia representativa, en los pesos y contrapesos, en las reglas institucionales. Y otra que, con el discurso de la transformación, ha centralizado el poder, ha debilitado a los contrapesos y ha descalificado sistemáticamente a los órganos autónomos.

Zedillo, en su crítica, parece visualizar un país que ha perdido el rumbo; o bien, que ha optado en otra dirección: el populismo. Un país con demasiado pasado y poco futuro. Sobre todo, poco futuro democrático. Su diagnóstico puede sonar pesimista, incluso alarmista, pero no por ello debe ser ignorado. Al contrario: debe ser tomado con la seriedad que merece. Porque lo que está en juego no es una figura pública ni una elección, sino el tipo de República que queremos dejar a las siguientes generaciones.

La polémica entre la presidenta Sheinbaum y el expresidente Zedillo debe verse, entonces, como un síntoma de algo más profundo: la falta de espacios para un debate democrático genuino. Cuando todo se decide desde una sola voz, cuando toda crítica se convierte en traición, cuando todo disenso es calumniado desde la mañanera, el país pierde su capacidad de corregir errores y de imaginar alternativas.

Por eso esta disputa importa. Porque nos obliga a escuchar voces que incomodan. Porque nos recuerda que el poder no debe ser incuestionable. Porque en una democracia, incluso un expresidente tiene el derecho —y tal vez el deber— de hablar. Aunque eso moleste al nuevo régimen. Aunque eso reviva viejas heridas. Aunque eso cuestione el relato oficial.

En tiempos donde el futuro democrático de México parece en disputa, voces como la de Zedillo no deben ser canceladas ni glorificadas sin crítica. Deben ser escuchadas, discutidas, contrastadas. Porque en el ruido de esta confrontación hay una advertencia que vale la pena tomar en serio: el verdadero peligro para una democracia no es la crítica, sino el silencio.

A manera de autocrítica. Quienes creemos en un régimen de libertades debemos tener en claro que, todo el andamiaje institucional es insuficiente sino incluye beneficios para la población general. La democracia necesita adjetivación: solidaria, aunque disguste a algunos; competitiva, si desean; empática, si fuera el caso. Necesita traducirse en mejorías tangibles para todos, no abstracciones; de lo contrario, seguiremos siendo minoría.

Que así sea.

[ad_2]

Source link

Comentarios