[ad_1]

Jo-qué-corte, decían los que querían hacerse jóvenes en esos años en que yo era joven, aquí mismo, en Madrid. En cheli primitivo, en español reciente, un corte viene a ser un oso, un resbalón, una cobra en acción, una vergüenza: ese momento en que algo en el otro o la otra te dicen que has hecho lo que no debías —o, por lo menos, lo que él o ella no querían. Y entonces te avergüenzas, y querrías no haber hecho nada y querrías no ser nada de nada y piensas que eres lo peor y te vas y te olvidas. Y después, mucho después, si acaso, recuerdas que la palabra corte está en el mote de la ciudad que habitas: Villa y Corte.

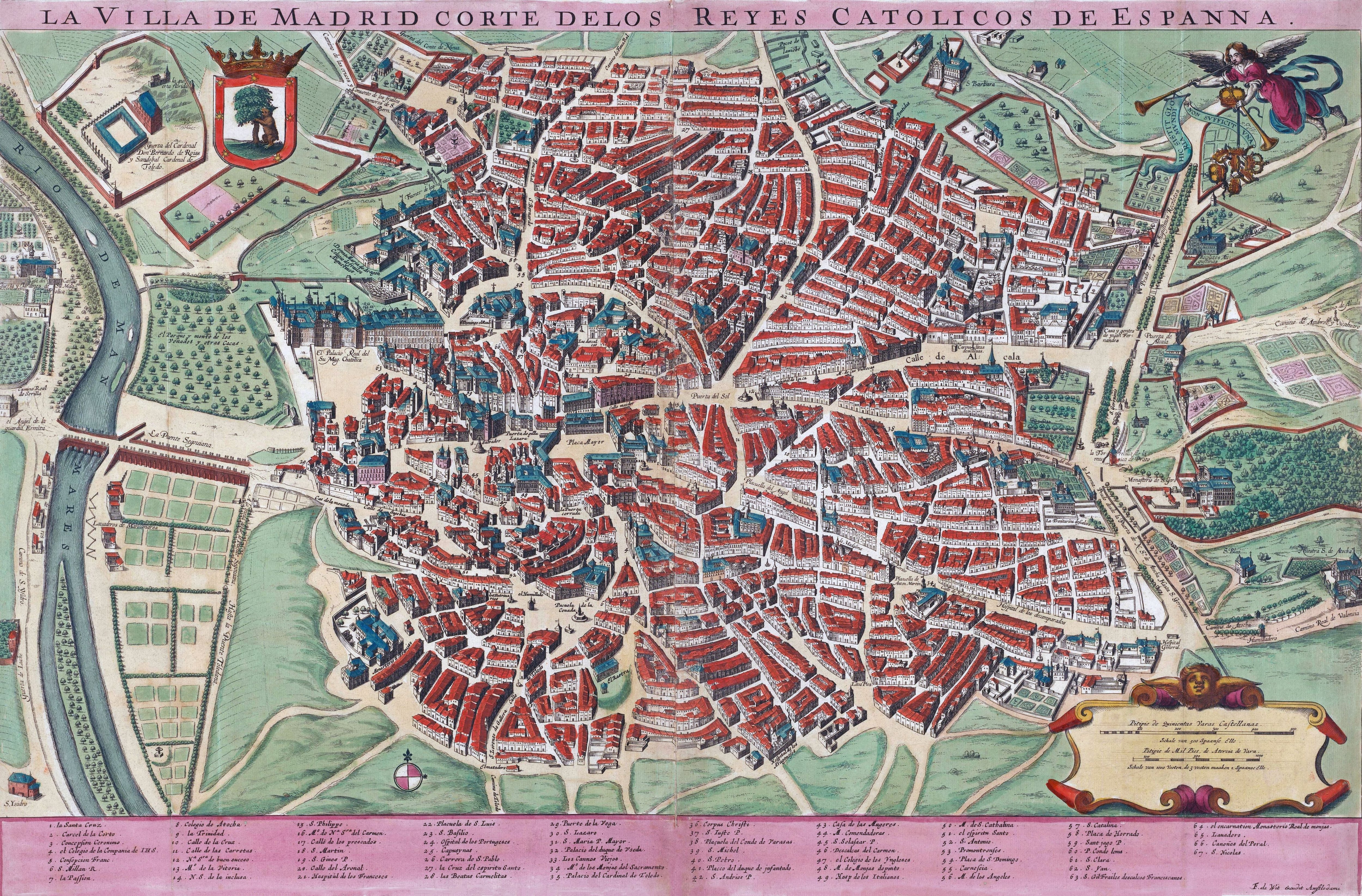

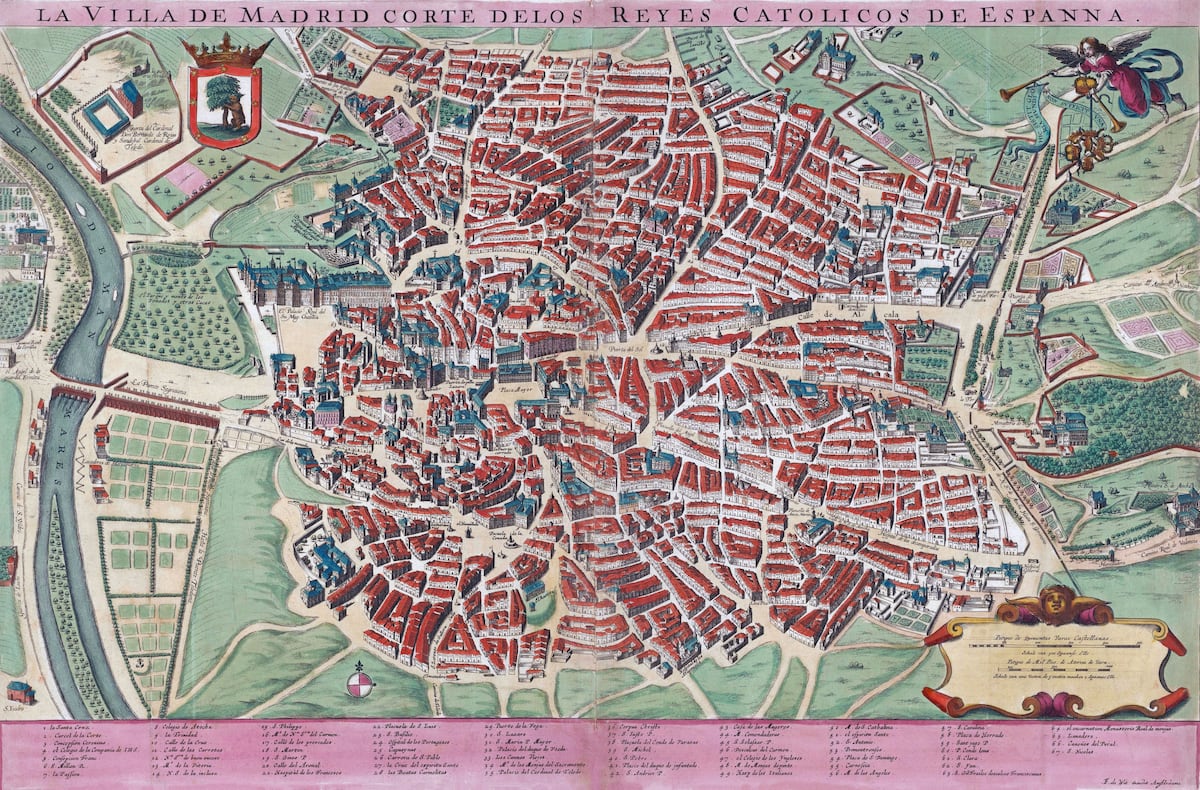

Madrid fue, dicen, antes que nada Magerit, una aldea como tantas en unos prados menos amarillos, buen agua, buena caza, entonces buenos aires. Fue villa varios siglos sin medrar demasiado; todo cambió cuando empezó a ser corte. Lo sabemos: sucedió en 1561 por capricho de un tal Felipe de Austria, presidente de aquella república, señor siempre rodeado de cortesanos y de cortesanas. Y a Madrid lo de corte le vino de perillas, profusión de perillas: no tenía gran riqueza, gran tradición, gran esperanza, ni un triste puerto pero como corte prosperó, se hizo más grande, más sucia, mucho más estupenda, pretensiosa cuanto peligrosa, un verdadero nido para rufianes ricos y rufianes pobres. De ahí viene que entonces dijeran que “solo Madrid es corte” —y viceversa: “Madrid es solo corte”. Era la capital: consumo, pompa, poderes, sus nobles, sus innobles, escritores, pintores, estafadores varios.

Y así siguió, cuesta abajo como el reino en que reinaba. Hace 100 años Madrid era una gran ciudad de casi un millón de habitantes; ahora es una ciudad mediana de unos cuatro millones —y eso porque, en los años cincuenta, el señor Franco Franco Franco, el inventor del triple, incorporó una docena de barrios periféricos para multiplicar por 10 el tamaño de su alcázar. Yo la conocí en 1970: era gris, era invierno, llovía, y donde decía corte algunos leían cutre. Era cuando Luis Martín-Santos escribía sobre ella algunas de las mejores páginas españolas del siglo pasado: “Hay ciudades tan descabaladas, tan faltas de sustancia histórica, tan traídas y llevadas por gobernantes arbitrarios, tan caprichosamente edificadas en desiertos…”.

Vine a vivir aquí hacia 1980. En esos días Madrid era bonita como lo eran las costureras de zarzuela: sin alardes, sin vanidad, honestamente frescas, atractivas cuanto que feúchas. No hacía tanto que había vuelto a ser la corte de unos reyes y todavía no se le notaba: al fin y al cabo, entre la corte de un rey y de un caudillo la diferencia es nimia. Pero empezaba a ser, al mismo tiempo, el escenario orgulloso de una renovación que quienes vieron de lejos llamaron la movida y terminó parada: a mediados de los noventa la ciudad volvía a ser, con todas sus fuerzas y sus formas, una corte. Un lugar donde se concentraban los poderes y todos esos que querían rodearlos: un lugar donde nadie se cortaba si había que lamer botas, vivir para el lujito; un hato de ricos ociosos, funcionarios ávidos, políticos impávidos pero también artistas y rebeldes y muchas muchas personas —de esas que, a falta de mejor nombre, llamamos— normales. Una ciudad que supo ser roja y se volvió carmín.

Fue entonces que Madrid empezó a hacerse nuevorrica: sus avenidas caras, barrios caros, extranjeros caros, turistas por doquier. Se puso rimbombante y hay quienes la prefieren, pero sus pretensiones hacen más evidente su modestia de origen. Sigue siendo algo Villa, pero es muy muy Corte. Y no sólo en sentido figurado: un cuarto de su superficie es propiedad real, realmente cerrada —y es sólo un cuarto porque la República de 1931 abrió la Casa de Campo, otro coto monárquico— a todos los demás, que somos los de menos.

Ahora llevo más de una década en Madrid: aquí, al fin y al cabo, nació y murió mi padre, murieron mis abuelos. Pero mi espacio, esta vez, es su sierra aledaña. A diferencia de otras ciudades que conozco, que persisten horas en todas direcciones, Madrid tiene la gentileza de terminar cuando termina: sabe hacer su corte y, a unos pocos kilómetros del centro, vives en el campo.

La Madrid más corte ahora se ve espléndida: ostentosa, orgullosa de sí; hay muchas otras, por supuesto, y cada cual muy suya, y algunas muy queribles. Como decía uno de sus bardos, la puedes querer como se quiere a un gato: sabiendo que se escapa, que vuelve, que no siempre es lo que querrías pero es. Y, además, ese era el nombre de los madrileños cuando no éramos tantos: gatos, vaya a saber por qué. Gatos, que los perros ya están por todas partes, y ladran y no muerden.

[ad_2]

Source link

Comentarios